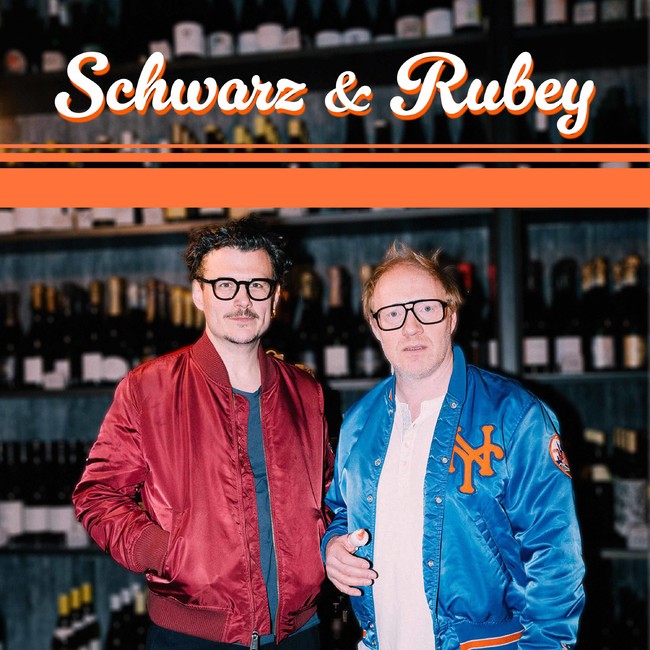

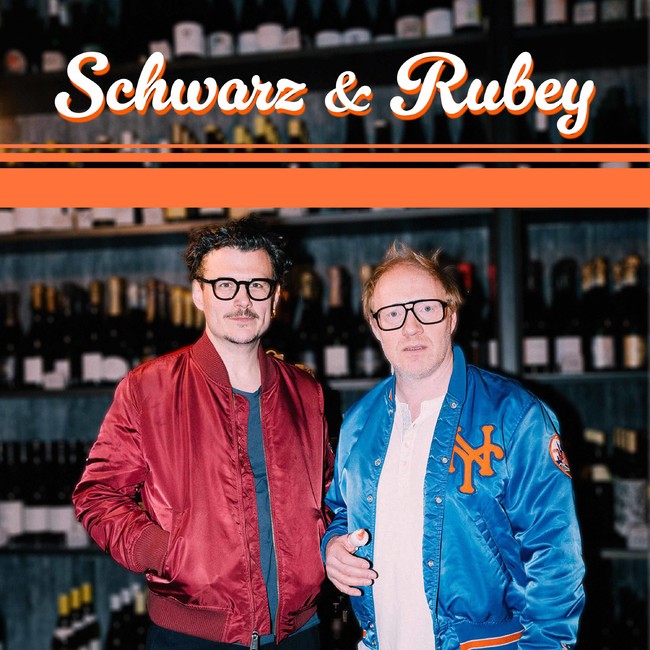

DAS RESTAURANT

Manuel Rubey und Simon Schwarz haben gemeinsam vier linke Hände. Mindestens. Trotzdem halten die beiden Freunde es für eine großartige Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Simon hat schon einmal in einem Film einen Koch gespielt und Manuel trinkt gerne Wein. Das dürfte reichen, zwecks Expertise, denken sie. Das Nobellokal mitten in der Provinz soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Im Lichte betrachtet wirkt es aber eher wie ein Kandidat für "Pfusch am Bau."

Als das Restaurant dann auch noch abbrennt, riecht es stark nach Brandstiftung. Zumindest für die Dorfpolizistin, die die Ermittlungen mit den Schauspielstars nutzt, um mit ihrem True Crime Podcast durchzustarten.

Die Suche nach dem Feuerteufel führt Manuel Rubey und Simon Schwarz zurück in die Vergangenheit, hinein in ihr Innerstes und zu wesentlichen Fragen, wie: Sind wir nicht alle irgendwie kleine BrandstifterInnen? In unseren Freundschaften? Im Beruf? In der Beziehung?

Für die Polizistin ist der Fall sowieso klar: Der Rubey war's, der hat die Hütte warm abgetragen. Weil die Mörder sind vielleicht immer die Gärtner, aber die Brandstifter, das sind immer die Wiener. *

* Wir haben uns dafür entschieden das Sprichwort nicht zu gendern.

Buch: Sebastian Huber, Jürgen Marschal, Manuel Rubey, Simon Schwarz

Regie: Sebastian Huber & Jürgen Marschal

Manuel Rubey / Simon Schwarz – die vermessung der freundschaft. (Arbeitstitel)

Manuel: „Es geht um Lebenszeit. Komm‘ doch einfach mit auf die Bühne.“

Simon: „Ok, aber wenn das schief geht, war es das auch mit der Freundschaft. Das muss dir klar sein.“

Eine tragische Komödie.

SA 20.04. 21:00 • SHAYNA STEELE: JAZZ / GOSPEL / SOUL (USA)

Eine der grössten Gesangssensationen unserer Zeit, bekannt durch Aufnahmen mit Snarky Puppy und Moby uvm., mit ihrem neuen Album GOLD DUST, das von Soul, Blues und Gospel bis hin zu R&B und Jazz reicht.

SHAYNA STEELE

Ihre Bandbreite, ihre Vielseitigkeit und ihre unterschiedlichen Einflüsse - von Jazz über Gospel bis hin zu Soul und Folk - zeigen alle Möglichkeiten ihrer kraftvollen Stimme auf.

Die Jazz-Musikerin, Broadway-Performerin und kraftvolle Sängerin Shayna Steele veröffentlichte Gold Dust, eine genreübergreifende Sammlung von Originalen und Covers.

Jazziz nahm "The Bloodline" aus dem Album in ihre "Editors' Choice" auf und nannte es einen "kraftvollen Track", und das Atwood Magazine nannte das dazugehörige Video "ein filmisches, wunderschön intimes Schwarz-Weiß-Bild... das die Tiefe, die Leidenschaft, die Emotion und die rohe Energie im Kern von Steeles inspirierendem Song einfängt". Steele hat hier einen Essay über die Ursprünge des Liedes geschrieben.

Weitere Tracks auf dem Album sind eine ausgelassene Coverversion von Fleetwood Macs Song "Gold Dust Woman" (die Originalversion war zuletzt in "Daisy Jones & The Six" zu hören) sowie eine Coverversion von Cole Porters "You'd Be So Nice To Come Home To" mit dem GRAMMY-nominierten Jazz-Saxophonisten Donny McCaslin. Das Video zu Letzterem thematisiert Steeles inneren Kampf zwischen dem Dasein als tourende Musikerin und als Mutter ihrer 10-jährigen Tochter Caia.

Steele, eine ehemalige Demo- und Backgroundsängerin für Jennifer Hudson, Kelly Clarkson, Rihanna und Bette Midler und Original-Broadway-Besetzungsmitglied von Hairspray, begann die Arbeit an Gold Dust widerwillig während einer Zeit lähmender Selbstzweifel während der Pandemie. Während sie ihr Musikstudium am Berklee College Of Music abschloss, empfand sie das Schreiben von Songs als kathartisch. Dort entstand "The Bloodline", ein ehrfürchtiger, aber hoffnungsvoller Kommentar zu sozialer Gerechtigkeit und Rassenfragen in den Vereinigten Staaten, ausgelöst durch die Black-Lives-Matter-Bewegung im Jahr 2020.

Shayna arbeitet weiterhin ununterbrochen in ihrem Haus an der Musik, unterrichtet privat, gibt Meisterkurse, nimmt auf, schreibt und kreiert, und ist außerdem eine der gefragtesten und begehrtesten Musikerinnen.

Shayna Steele - vocals

Vit Kristan -piano

Brian Cockerham - bass

Al Street - guitar

Ross Pederson - drums

SO 21.04. 16:00 • EXTRA-VORSTELLUNG: MANUEL RUBEY / SiMON SCHWARZ: DAS RESTAURANT. RESTKARTEN

Manuel: „Es geht um Lebenszeit. Komm‘ doch einfach mit auf die Bühne.“ Simon: „Ok, aber wenn das schief geht, war es das auch mit der Freundschaft. Das muss dir klar sein.“ - Eine tragische Komödie

DAS RESTAURANT

Manuel Rubey und Simon Schwarz haben gemeinsam vier linke Hände. Mindestens. Trotzdem halten die beiden Freunde es für eine großartige Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Simon hat schon einmal in einem Film einen Koch gespielt und Manuel trinkt gerne Wein. Das dürfte reichen, zwecks Expertise, denken sie. Das Nobellokal mitten in der Provinz soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Im Lichte betrachtet wirkt es aber eher wie ein Kandidat für "Pfusch am Bau."

Als das Restaurant dann auch noch abbrennt, riecht es stark nach Brandstiftung. Zumindest für die Dorfpolizistin, die die Ermittlungen mit den Schauspielstars nutzt, um mit ihrem True Crime Podcast durchzustarten.

Die Suche nach dem Feuerteufel führt Manuel Rubey und Simon Schwarz zurück in die Vergangenheit, hinein in ihr Innerstes und zu wesentlichen Fragen, wie: Sind wir nicht alle irgendwie kleine BrandstifterInnen? In unseren Freundschaften? Im Beruf? In der Beziehung?

Für die Polizistin ist der Fall sowieso klar: Der Rubey war's, der hat die Hütte warm abgetragen. Weil die Mörder sind vielleicht immer die Gärtner, aber die Brandstifter, das sind immer die Wiener. *

* Wir haben uns dafür entschieden das Sprichwort nicht zu gendern.

Buch: Sebastian Huber, Jürgen Marschal, Manuel Rubey, Simon Schwarz

Regie: Sebastian Huber & Jürgen Marschal

Manuel Rubey / Simon Schwarz – die vermessung der freundschaft. (Arbeitstitel)

Manuel: „Es geht um Lebenszeit. Komm‘ doch einfach mit auf die Bühne.“

Simon: „Ok, aber wenn das schief geht, war es das auch mit der Freundschaft. Das muss dir klar sein.“

Eine tragische Komödie.

SO 21.04. 20:00 • MANUEL RUBEY / SiMON SCHWARZ: DAS RESTAURANT. RESTKARTEN

Manuel: „Es geht um Lebenszeit. Komm‘ doch einfach mit auf die Bühne.“ Simon: „Ok, aber wenn das schief geht, war es das auch mit der Freundschaft. Das muss dir klar sein.“ - Eine tragische Komödie

DAS RESTAURANT

Manuel Rubey und Simon Schwarz haben gemeinsam vier linke Hände. Mindestens. Trotzdem halten die beiden Freunde es für eine großartige Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Simon hat schon einmal in einem Film einen Koch gespielt und Manuel trinkt gerne Wein. Das dürfte reichen, zwecks Expertise, denken sie. Das Nobellokal mitten in der Provinz soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Im Lichte betrachtet wirkt es aber eher wie ein Kandidat für "Pfusch am Bau."

Als das Restaurant dann auch noch abbrennt, riecht es stark nach Brandstiftung. Zumindest für die Dorfpolizistin, die die Ermittlungen mit den Schauspielstars nutzt, um mit ihrem True Crime Podcast durchzustarten.

Die Suche nach dem Feuerteufel führt Manuel Rubey und Simon Schwarz zurück in die Vergangenheit, hinein in ihr Innerstes und zu wesentlichen Fragen, wie: Sind wir nicht alle irgendwie kleine BrandstifterInnen? In unseren Freundschaften? Im Beruf? In der Beziehung?

Für die Polizistin ist der Fall sowieso klar: Der Rubey war's, der hat die Hütte warm abgetragen. Weil die Mörder sind vielleicht immer die Gärtner, aber die Brandstifter, das sind immer die Wiener. *

* Wir haben uns dafür entschieden das Sprichwort nicht zu gendern.

Buch: Sebastian Huber, Jürgen Marschal, Manuel Rubey, Simon Schwarz

Regie: Sebastian Huber & Jürgen Marschal

Manuel Rubey / Simon Schwarz – die vermessung der freundschaft. (Arbeitstitel)

Manuel: „Es geht um Lebenszeit. Komm‘ doch einfach mit auf die Bühne.“

Simon: „Ok, aber wenn das schief geht, war es das auch mit der Freundschaft. Das muss dir klar sein.“

Eine tragische Komödie.

MO 22.04. 21:15 • HAROLD LÓPEZ-NUSSA feat. Gregoire Maret : TIMBA A LA AMERICANA - LATINA

Harold López-Nussa zählt zu den Ausnahmetalenten seines Heimatlandes Kuba. "López-Nussa´s single-note grace is akin to Herbie Hancock´s, and his two-fisted attacks are as joyous as Chick Corea´s" - Downbeat

Die kubanische Musik ist bekanntlich vielseitiger als vom Buena Vista Social Club oder Irakere vermittelt. Da wäre zum Beispiel der 1983 in Havanna geborene Pianist Harold López-Nussa. Der klassisch ausgebildete Musiker hat sich zwar bei Größen aus dem oben erwähnten Dunstkreis wie Omara Portuondo die ersten Sporen verdient, doch inzwischen führt er die kubanischen Musikformen wie Son, Rumba, Salsa und Mambo in den Jazz der Zukunft - was er auch schon an der Seite des großartigen US-Trompeters Christian Scott demonstrierte oder mit Zawinul's Bassisten Alune Wade.

Harold López-Nussa hat sich schnell eine weltweite Fangemeinde im Jazz und darüber hinaus aufgebaut. Sein dichtes Quartett fesselt das Publikum mit einer unerbittlichen Lebendigkeit, die „Generationen und Genres überbrückt” (Billboard). Seine Musik spiegelt die ganze Bandbreite und den Reichtum der kubanischen Musik wider, mit ihrer unverwechselbaren Kombination aus klassischen, folkloristischen und populären Elementen sowie ihrer Begeisterung für die Improvisation. López-Nussa ist in angesehenen Konzertsälen aufgetreten, wie dem Kennedy Center und dem SFJAZZ Center, sowie bei einigen der besten Jazzfestivals der Welt: Newport, North Sea, Monterey, Montréal und Detroit.Co-produziert vom GRAMMY-prämierten Gründer und Produzenten von Snarky Puppy, Michael League, sind auf diesem neuen Album der Mundharmonikameister Grégoire Maret (Prince, Herbie Hancock, Pat Metheny), der große Latin-Jazz-Bassist Luques Curtis (Gary Burton, Eddie Palmieri) und Harolds Bruder Ruy Adrian López-Nussa am Schlagzeug zu hören.

Der in Kuba geborene Pianist und Komponist Harold López-Nussa schlägt mit seinem Blue-Note-Debüt "Timba a la Americana" ein aufregendes neues Kapitel seiner faszinierenden Karriere auf, ein lebendiges Album voller Freude und Pathos, das von der kürzlichen Entscheidung des Pianisten inspiriert wurde, seine kubanische Heimat zu verlassen und ein neues Leben in Frankreich zu beginnen. Das Material auf Timba a la Americana entstammt einer blühenden und sich immer noch entwickelnden Tradition afrokubanischer Tanzmusik und verbindet diese magnetische Energie mit dem dynamischen Wechselspiel des Jazz.

"López-Nussa´s single-note grace is akin to Herbie Hancock´s, and his two-fisted attacks are as joyous as Chick Corea´s" - Downbeat Magazine

Harold López-Nussas Debüt bei Blue Note Records, Timba a la Americana, wurde von Snarky Puppy-Gründer Michael League koproduziert . An der Seite von Timba a la Americana spielt Grégoire Maret, ein mit einem Grammy ausgezeichneter Mundharmonikaspieler, der bereits mit Herbie Hancock, Pat Metheny und Prince gespielt hat. Luques Curtis (Bass) hat die Bühne mit Legenden wie Gary Burton und Eddie Palmieri geteilt. Die beiden Musiker werden zusammen mit dem Schlagzeuger Ruy Adrian López-Nussa, dem Bruder von Harold, die Band vervollständigen.

Harold López-Nussa – grand piano

Mayquel Gonzales (trumpet)

Luques Curtis – bass

Ruy Adrian López-Nussa – percussions & drums

featuring:

Gregoire Maret - mundharmonika

DI 23.04. 20:15 • SZENE BUNTE TOENE SZENE*BUNTE*TOENE: da.heim@at // FULL CRIMP: CHROMA

Jeden Dienstag im Treibhaus: Szene bunte Töne - da@heim.at verortet. Und der Eintritt ist frei & willig. Heute live: FULL CRIMP. EINTRITT --> SPENDE

FULL CRIMP: CHROMA

Das österreichische Jazz Trio 'Full Crimp' knüpft mit seinem Album Chroma an ihr im Februar 2023

veröffentlichtes Debütalbum Crux an. Die drei Musiker haben in diesem Projekt die kleine

Besetzung um neun MusikerInnen erweitert und somit eine Art Jazz Kammermusikensemble

geschaffen. Das Konzept des Albums wurde 2022 mit dem Joe Zawinul Preis ausgezeichnet.

Durch die Kombination von KünstlerInnen sowohl aus der Klassik als auch der Jazz Szene wurde

ein Klangkörper initiiert, der zwar unter dem Mantel des Jazz agiert, aber dennoch ohne ein

Denken in Schubladen musiziert. Sieben komplett neue Kompositionen von Florian Reider

(Klavier), Silas Isenmann (Schlagzeug) und Lukas Florian (Bass) zeugen von der Flexibilität des

Ensembles. Die Spanne der Einflüsse reicht von Folklore über traditionellen Jazz bis hin zu

zeitgenössischer freitonaler Musik und freier Improvisation.

Der Funke, der dieses Unterfangen entzündete, war die kompositorische Experimentierfreude

und das Verlangen nach erweiterten klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten. Kleine Ideen und

Vorstellungen wurden in eklektischer Arbeitsweise entwickelt und auf diese Besetzung von zwölf

fantastischen MusikerInnen hochskaliert.

Das Album erschien am 30.10.2023 auf Streamingplattformen und auf CD bei dem Wiener Label

Session Work Records und im März/April 2024 wird das Ensemble in voller Besetzung eine

Tournee bestreiten, bei der die dann folgende Schallplatte präsentiert wird.

Besetzung:

Marlene Penninger, Theresa Singer – Violinen

Maike Clemens – Cello

Viola Stocker – Querflöte

Samuel Eder – Klarinette, Bassklarinette

Titus Merl – Horn

Daniele Giaramita – Posaune

Jonas Friesel – Trompete, Flügelhorn

Diego Asensio – Saxofone

Florian Reider – Klavier

Silas Isenmann – Schlagzeug

Lukas Florian – Kontrabass

DI 23.04. 20:30 • SEAN KEANE & BAND - The hypnotic voice of IRELAND ...

“Da ist diese einfache, durchsichtige Klarheit in Seán Keane’s Singstimme, die wie ein Laser durch das kakophone Scheppern und Krachen einer lauten Welt schneidet - Best Irish Folkmusic.

SEA KEANE: THE VOICE OF IRELAND

“Da ist diese einfache, durchsichtige Klarheit in Seán Keane’s Singstimme, die wie ein Laser durch das kakophone Scheppern und Krachen einer lauten Welt schneidet. Keane ist ein Geschichtenerzähler, dessen Stimme der Klang von Jedermann ist; als uralte Geschichte gleichzeitig ebenso lebenswichtig wie ein digitales Funksignal, das auf der Suche nach neuen Zivilisationen über den Himmel fliegt. Manchmal klingt er so einsam wie ein Auswanderer, der am Bug eines Schiffes steht, das ihn aus seiner Heimat deportiert, aber die meiste Zeit klingt er wie ein Cyber-Überlebender voller Stärke und Tapferkeit, der denen Trost spendet, die einen ungleichen Kampf mit den feindlichen emotionalen Landschaften der modernen Welt austragen. Seán Keane ist ein Prüfstein großer Gesangstradition. Er ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.”

Shay Healy (Schriftsteller, Komponist, Journalist, TV-Legende 1943 – 2021)

SEÁN KEANE wächst in der “living tradition” irischer Musik auf, wo die Musik von Kindesbeinen an zum Alltag gehört, wie die tägliche Tasse Tee. – Er stammt aus Caherlistrane, Co. Galway, im Westen Irlands, beginnt sich bei den “All Ireland Fleadh Ceoil competitions” einen Namen zu machen, und gewinnt in der Sparte als Sänger 13 Titel innerhalb von ebenso vielen Jahren.

Vor seiner 1994 beginnenden Solo-Karriere spielt er in einer Reihe von Bands, u.a. mit REEL UNION, SHEGUI und der Supergroup ARCADY, mit denen er auf weltweite Tourneen geht. ZUdem wirkt er am Theater bei Brian Merriman’s “The Midnight Court” in einer musikalischen Bearbeitung von Druid sowie bei der Abbey-Produktion von Tom McIntyre’s “Sheep’s Milk On The Boil” mit.

Seine erste Solo-CD “All Heart, No Roses” (1994) wird vom wichtigen englischen Q-MAGAZINE zum “Debut Album Of The Year” in der Roots-Sparte auserwählt und findet sowohl in den Medien als auch beim Publikum großen Anklang. Im April 1996 wird “Turn A Phrase” veröffentlicht. Mit dieser CD kann SEÁN KEANE seine Position als einer der führenden Sänger Irlands weiter festigen. “No Stranger” erscheint im Juli 1998 in Irland auf dem GRAPEVINE-Label und erfährt eine derart große Beachtung seitens der Medien, dass sich das Album über fünf Wochen in den Top 10 halten kann und aufgrund enorm hoher Verkaufszahlen in Irland mit doppeltem “Platin” ausgezeichnet wird. Die CD wird von JIM ROONEY (Dolly Parton) sowohl in Galway als auch in Nashville produziert, wobei irische und amerikanische Musiker (z.b. Nanci Griffith) an den Aufnahmen beteiligt sind.

Inzwischen hat der irische Sänger elf weitere hochkarätige Alben – “The Man That I Am” (2000), “Seánsongs” (2002), “Valley Of The Heart” (2003), “A Portrait 1” (2003), “A Portrait 2” (2005), “You Got Gold” (2006), “An Irish Scattering”(+DVD / 2008) ”Never Alone” (2013), ”Christmas by the hearth” (2014), New Day Dawning (2016) und ”Gratitude” (mit dem RTE Concert Orchestra / 2018) – veröffentlicht und sich eine beachtliche, ständig wachsende Fangemeinde erobert.

Die Lieder von SEÁN KEANE lassen sich schwer einordnen. Sein Markenzeichen sind die unverwechselbare Stimme und seine ganz eigene, äußerst sympathische Vortragsweise. Von der traditionellen irischen Musik kommend, umfasst sein Repertoire alte und neue, traditionelle und “contemporary” Songs in einem Mix aus traditionellem irischen Folk, Blues, Pop und Country.

* SEAN KEANE ist der populärste traditionelle irische Sänger der Gegenwart.

* von den Lesern des größten irischen Magazins für traditionelle Musik "Irish Music Magazine” wurde er von 1997bis 2003 in Folge zum "Male Performer Of The Year” gewählt.

* im größten irischen Magazin für Pop/Rock/Folk "Hot Press” wurde er neben klingenden Namen wie Bono (U2) und Van Morrison unter die 10 wichtigsten Künstler Irlands gereiht.

* sowohl für seine bisher sechs Solo-Alben, als auch seine Live-Konzerte erhält er seit Jahren die besten Kritiken.

* seine CDs erhielten in Irland Dreifach-Platin, waren wochenlang in den Top 10 der gesamt-irischen Charts platziert und in den Folk-Charts stets an erster Stelle.

* als Star-Gast ist er in den wichtigsten irischen Fernseh-Shows ("Late Late Show” usw.) immer wieder gerne willkommen.

* alle seine Tourneen sind restlos ausverkauft.

* ausgedehnte Tourneen führen ihn immer wieder durch USA, Canada, Australien und Europa.

* er gastierte auf vielen wichtigen Festivals, wie dem "Cambridge Folk Festival”, "Barbican”, "Galway Arts Festival”, WOMAD usw.

MI 24.04. 20:00 • SIEGFRIED & JOY: LAS VEGAS IN INNSBRUCK - EINE ZAUBERSHOW

Sensationelle Illusionskunst, verpackt in Glitzer, Spaß und Tigerfell – dafür stehen die 2 Berliner Zauberkünstler. Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden sie in unzähligen Theatern & Festivals gefeiert.

Las Vegas in Innsbruck!

Siegfried & Joy bringen den Zauber endlich zurück: Aufgeladen mit glühender Energie und angestauter Euphorie der letzten Monate stürmen die Königstiger der Zauberszene die Bühne und lassen mit ihrer neuen Show alle Gesichter wieder erstrahlen! Mit neuen Tricks, Stories, aber mit dem gleichen Charme, Witz und der Liebe für Magie feiern die beiden Berliner Disco-Magier in Innsbruck ihre aktuelle Show.

Kaum jemand konnte sich dem Zauber der beiden New Superstars of Magic in den letzten Jahren entziehen: Denn wenn Siegfried & Joy über die Bühne tanzen, schweben und alle Zaubershow-Klischees zunichtemachen, drehen nicht nur die Discokugeln durch – sondern auch die letzten Zauber-Skeptiker. Mit sensationellen Illusionen, mitreißender Interaktion und der richtigen Portion Selbstironie zählen die beiden Magier zu dem Witzigsten, was hierzulande zu sehen ist. Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden sie nicht nur in unzähligen Theatern und auf Festivals gefeiert, auch die Presse ist sich nach ihrem kometenhaften Aufstieg einig: „Wer braucht da schon Las Vegas?!“

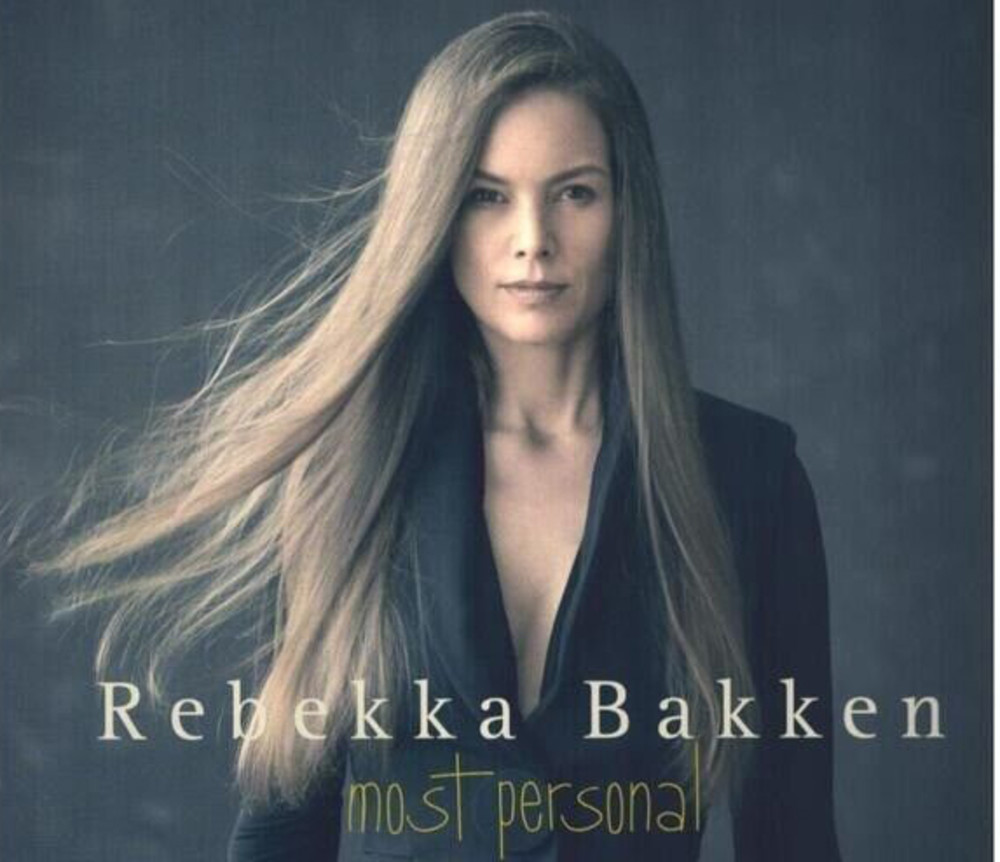

MI 24.04. 20:30 • REBEKKA BAKKEN: MOST PERSONAL. DIE BAKKEN - SOLO

"Eine Stimme, die einem die Sprache verschlägt“ - (SZ) Ihre Kompositionen tragen ihre Biographie in sich. Mal wehmütig, mal wütend schreibt & singt sie aus tiefster Seele, mit drei Oktaven - hinein in unsere Gefühlswelt.

? SOLO ?

Ursprünglich bin ich während der Corona-Pandemie aus der Not heraus alleine aufgetreten. Um dann erstaunt festzustellen, wie wunderbar und einzigartig das ist. Auf dem Schemel vor meinem Piano ist vielleicht der Ort, an dem ich mich am meisten auf dieser Welt zu Hause fühle. Ich achte darauf, dass ich mir jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit am Klavier nehme, um zu komponieren, die Musik auszuforschen, beim Spielen in mich hineinzuhorchen, einfach eins zu werden mit meinem Instrument und meinen Gefühlen. Einfach zu spielen und Dinge am Piano zu tun, die mir gerade in den Sinn kommen, das ist mein Glück und mein Seelenheil. Und zum ersten Mal kann mir das Publikum dabei zuschauen.

https://www.youtube.com/watch?v=GV7jTnFFEYs&list=PLmqVxsHbKFbbI15UJee8tJVq8Br3Kr_23&index=2

Rebekka Bakken mag zwar aus dem hohen, oft schnee- und eisbedeckten Norden kommen, aber ihre Musik hat trotzdem nie an Unterkühlung gelitten – auch wenn sie eines ihre Alben einst “I Keep My Cool” taufte. Das Magazin Prinz bezeichnete sie einmal als “das Sinnlichste, was weiblicher Jazz zu bieten hat”. Bekannt ist Rebekka Bakken für schonungslos persönliche, unter die Haut gehende Lieder, die sie in immer wieder neue stilistische Gewänder zu kleiden versteht. Mal eher jazzig oder folkig, dann wieder poppig oder sogar countryesk.

Für die Doppel-CD & LP “Most Personal” stellte die Norwegerin eigenhändig 25 ihrer beliebtesten und persönlichen Lieblingssongs zusammen. Und nun kommt sie mit genau diesem Programm, unter das sie heimlich auch einige neue Stücke “geschummelt” hat, zweimal auf Deutschland-Tournee. Das erste Mal im Mai und dann noch einmal im November. Und das sollte man sich persönlich wirklich nicht entgehen lassen.

Die Kritik überhäuft sie mit Superlativen: „ Bis unter die Haarspitzen erotisch“ (FAZ), “Die Gesangssensation des Jahres “ (AZ), „Unerhört gut“ (Die Welt), „ Einfach nur schön“, ( Brigitte) u.a. Hervorragende Verkaufszahlen Ihrer euphorisch gefeierten Debut CD „The Art of How to Fall“, der zweite CD „Is That You“ und der dritte CD „ I keep my Cool“ setzte diesen Erfolg weiter fort. Ausverkaufte Konzerte, begeisterte Zuhörer in ganz Europa sind Beleg hierfür.

Eine Stimme ist eine Stimme, egal was sie sagt oder singt. Aber eine Stimme, zumal eine schöne, einnehmende und sinnliche, die etwas zu sagen hat, ist viel mehr. Mehr an und für sich, aber vor allem aufregender, berührender, bewegender und wertvoller. Es gibt Interpreten, bei denen man vom ersten Song an das Gefühl hat, sie zu kennen. Eine solche Sängerin ist Rebekka Bakken. Das liegt nicht nur an der intimen und offenen Art mit der sie ihre selbstbewussten und eleganten Zeilen und Melodien schreibt und singt. Ihre poetischen Geschichten über das Leben und die Liebe, Geben und Aufgeben, bauen eine echte Verbindung zwischen ihr und dem Zuhörer auf. Je mehr man Rebekka Bakken versteht, umso mehr fühlt man sich selbst verstanden. Und umso mehr versteht man.

Indem sie die Qualitäten ihres Liederschreibens weiterentwickelt, indem sie Spaß mit Gesangsharmonien und Inspiration in einem sich stetig erweiternden musikalischen Kontext findet, zeigt sie sich als starke und individuelle Stimme im besten Sinne der großen Singer/Songwriter-Tradition.

Rebekka Bakken schreibt und singt aus tiefster Überzeugung, ohne Hemmung und Zensur, instinktiv und offen. Ihre Songs sprechen einen an wie ein Freund, der einem, indem er seine Gedanken, Visionen und Konzepte mitteilt, nicht nur das Gefühl gibt, verstanden zu werden, sondern auch dabei hilft sich selbst zu verstehen. Nicht mehr und kein bisschen weniger macht Rebekka Bakken und ihre künstlerische Stimme so besonders.

DO 25.04. 20:00 • ZUSATZVORSTELLUNG: SIEGFRIED & JOY: LAS VEGAS IN INNSBRUCK - EINE ZAUBERSHOW

Sensationelle Illusionskunst, verpackt in Glitzer, Spaß und Tigerfell – dafür stehen die 2 Berliner Zauberkünstler. Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden sie in unzähligen Theatern & Festivals gefeiert.

Las Vegas in Innsbruck!

Siegfried & Joy bringen den Zauber endlich zurück: Aufgeladen mit glühender Energie und angestauter Euphorie der letzten Monate stürmen die Königstiger der Zauberszene die Bühne und lassen mit ihrer neuen Show alle Gesichter wieder erstrahlen! Mit neuen Tricks, Stories, aber mit dem gleichen Charme, Witz und der Liebe für Magie feiern die beiden Berliner Disco-Magier in Innsbruck ihre aktuelle Show.

Kaum jemand konnte sich dem Zauber der beiden New Superstars of Magic in den letzten Jahren entziehen: Denn wenn Siegfried & Joy über die Bühne tanzen, schweben und alle Zaubershow-Klischees zunichtemachen, drehen nicht nur die Discokugeln durch – sondern auch die letzten Zauber-Skeptiker. Mit sensationellen Illusionen, mitreißender Interaktion und der richtigen Portion Selbstironie zählen die beiden Magier zu dem Witzigsten, was hierzulande zu sehen ist. Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden sie nicht nur in unzähligen Theatern und auf Festivals gefeiert, auch die Presse ist sich nach ihrem kometenhaften Aufstieg einig: „Wer braucht da schon Las Vegas?!“

DO 25.04. 20:30 • REBEKKA BAKKEN: MOST PERSONAL. DIE BAKKEN - SOLO

"Eine Stimme, die einem die Sprache verschlägt“ - (SZ) Ihre Kompositionen tragen ihre Biographie in sich. Mal wehmütig, mal wütend schreibt & singt sie aus tiefster Seele, mit drei Oktaven hinein in unsre Gefühlswelt.

? SOLO ?

Ursprünglich bin ich während der Corona-Pandemie aus der Not heraus alleine aufgetreten. Um dann erstaunt festzustellen, wie wunderbar und einzigartig das ist. Auf dem Schemel vor meinem Piano ist vielleicht der Ort, an dem ich mich am meisten auf dieser Welt zu Hause fühle. Ich achte darauf, dass ich mir jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit am Klavier nehme, um zu komponieren, die Musik auszuforschen, beim Spielen in mich hineinzuhorchen, einfach eins zu werden mit meinem Instrument und meinen Gefühlen. Einfach zu spielen und Dinge am Piano zu tun, die mir gerade in den Sinn kommen, das ist mein Glück und mein Seelenheil. Und zum ersten Mal kann mir das Publikum dabei zuschauen.

https://www.youtube.com/watch?v=GV7jTnFFEYs&list=PLmqVxsHbKFbbI15UJee8tJVq8Br3Kr_23&index=2

Rebekka Bakken mag zwar aus dem hohen, oft schnee- und eisbedeckten Norden kommen, aber ihre Musik hat trotzdem nie an Unterkühlung gelitten – auch wenn sie eines ihre Alben einst “I Keep My Cool” taufte. Das Magazin Prinz bezeichnete sie einmal als “das Sinnlichste, was weiblicher Jazz zu bieten hat”. Bekannt ist Rebekka Bakken für schonungslos persönliche, unter die Haut gehende Lieder, die sie in immer wieder neue stilistische Gewänder zu kleiden versteht. Mal eher jazzig oder folkig, dann wieder poppig oder sogar countryesk.

Für die Doppel-CD & LP “Most Personal” stellte die Norwegerin eigenhändig 25 ihrer beliebtesten und persönlichen Lieblingssongs zusammen. Und nun kommt sie mit genau diesem Programm, unter das sie heimlich auch einige neue Stücke “geschummelt” hat, zweimal auf Deutschland-Tournee. Das erste Mal im Mai und dann noch einmal im November. Und das sollte man sich persönlich wirklich nicht entgehen lassen.

Die Kritik überhäuft sie mit Superlativen: „ Bis unter die Haarspitzen erotisch“ (FAZ), “Die Gesangssensation des Jahres “ (AZ), „Unerhört gut“ (Die Welt), „ Einfach nur schön“, ( Brigitte) u.a. Hervorragende Verkaufszahlen Ihrer euphorisch gefeierten Debut CD „The Art of How to Fall“, der zweite CD „Is That You“ und der dritte CD „ I keep my Cool“ setzte diesen Erfolg weiter fort. Ausverkaufte Konzerte, begeisterte Zuhörer in ganz Europa sind Beleg hierfür.

Eine Stimme ist eine Stimme, egal was sie sagt oder singt. Aber eine Stimme, zumal eine schöne, einnehmende und sinnliche, die etwas zu sagen hat, ist viel mehr. Mehr an und für sich, aber vor allem aufregender, berührender, bewegender und wertvoller. Es gibt Interpreten, bei denen man vom ersten Song an das Gefühl hat, sie zu kennen. Eine solche Sängerin ist Rebekka Bakken. Das liegt nicht nur an der intimen und offenen Art mit der sie ihre selbstbewussten und eleganten Zeilen und Melodien schreibt und singt. Ihre poetischen Geschichten über das Leben und die Liebe, Geben und Aufgeben, bauen eine echte Verbindung zwischen ihr und dem Zuhörer auf. Je mehr man Rebekka Bakken versteht, umso mehr fühlt man sich selbst verstanden. Und umso mehr versteht man.

Indem sie die Qualitäten ihres Liederschreibens weiterentwickelt, indem sie Spaß mit Gesangsharmonien und Inspiration in einem sich stetig erweiternden musikalischen Kontext findet, zeigt sie sich als starke und individuelle Stimme im besten Sinne der großen Singer/Songwriter-Tradition.

Rebekka Bakken schreibt und singt aus tiefster Überzeugung, ohne Hemmung und Zensur, instinktiv und offen. Ihre Songs sprechen einen an wie ein Freund, der einem, indem er seine Gedanken, Visionen und Konzepte mitteilt, nicht nur das Gefühl gibt, verstanden zu werden, sondern auch dabei hilft sich selbst zu verstehen. Nicht mehr und kein bisschen weniger macht Rebekka Bakken und ihre künstlerische Stimme so besonders.

FR 26.04. 20:30 • ROBERTO MAGRIS / FLORIAN BRAMBÖCK & DAS EUROPLANE QUINTET

Ein besonderes Jazzensemble des Pianisten Roberto Magris u.a. mit F.Bramböck, das originelle Musik & Arrangements vorschlägt & im Geiste der Kultur, Harmonie & Freundschaft eine europäische Jazz-Prägung liefert

ROBERTO MAGRIS - EUROPLANE QUINTET - LINE UP 2024

LUKAS ORAVEC – trumpet & flugelhorn (Slovakia)

FLORIAN BRAMBOCK – alto & baritone sax (Austria)

ROBERTO MAGRIS – piano (Italy)

RUDI ENGEL – bass (Germany)

GASPER BERTONCELJ – drums (Slovenia)

EUROPLANE FOR JAZZ

Roberto Magris, Pianist aus Triest, war schon zu Zeiten des „Eisernen Vorhangs“ ein Brückenbauer zwischen Musiker_innen aus Ost und West. In diesem Geist gründete er das Europlane Orchestra 1998, zur Integration von Musiker_innen aus dem Osten und Westen Europas - mit dem EU-Beitritt der letzten Länder war diese Mission eigentlich erfüllt. In kleinerer Form bestand das Roberto Magris Europlane aber immer weiter, der nächste große Einschnitt in die Konzerttätigkeit war die Pandemie.

Zitat Roberto Magris: „Dann hat auch noch der Ukraine Krieg begonnen und ich bemerkte eine wachsende physische, intellektuelle und emotionale Trennung zwischen den Menschen, sogar unter den Künstler_innen. Diese Situation hat auch in meiner eigenen Welt dazu geführt, dass Brücken der Zusammenarbeit und Freundschaft zerstört wurden, die ich in meinem musikalischen Leben mit Kraft und Entschlossenheit aufgebaut hatte. Während dieser langen "Stille" habe ich immer den Plan beibehalten, im Frühling der Psyche mit einer neuen kreativen und spirituellen Energie neu zu starten.

Als ich einen Namen für dieses neue Projekt kreieren musste, hatte ich keinen Zweifel: Jetzt ist die Zeit für EUROPLANE FOR JAZZ.

Am Ende der Pandemie, mit den erschwerenden Auswirkungen des Krieges müssen wir uns in den Dienst einer blühenden Zukunft der Künste, der Musik, des Jazz, des Friedens, der Liebe stellen und allgemein einen Geist für eine bessere Zukunft schaffen.“

Das „Europlane for Jazz“ hebt ab mit:

Roberto Magris, hochgeschätzter Pianist, Komponist und Bandleader mit 40-jähriger Karriere in den USA und Europa;

Lukáš Oravec, slowakischer Trompeter, Komponist und Jazzproduzent;

Florian Bramböck, österreichischer Saxofonist, Dozent und Komponist;

Rudi Engel aus Deutschland, einer der renommiertesten Bassisten der europäischen Jazzszene;

Gašper Bertoncelj, arrivierter slowenischer Drummer, bekannt für seine Fähigkeit zu grooven und swingen aber auch melodiös zu spielen.

SA 27.04. 20:30 • ALEXANDER'S SWINGTIME ORCHESTRA. SWINGING ELLINGTON - HAPPY BIRTHDAY, DUKE!

Alexander's Swing-Time- Orchestra rund um Bandleader Alexander Kuttler feiern Duke Ellingtons 125. Geburtstag - mit großem Bläsersatz wie er in Tirol kaum zu hören ist - samt Witz & Groove & Florian Bramböck.

THE SWINGING ELLINGTON - ZUM 125.GEBURTSTAG VON DUKE ELLINGTON

Anlässlich des 125. Geburtstags von Duke Ellington bringt Alexander’s Swing-Time Orchestra Musik auf die Bühne, die seit dem Tod Ellingtons nicht mehr zu hören war. Mit dem zweiten Programm ihres 5 teiligen Projekts erweckt die Band unter dem Titel „The Swinging Duke Ellington“, in voller Besetzung, einige der größten Hits von Duke Ellington (Take The A Train, Cottontail etc.) als auch verlorene Schätze der 40er wie Rugged Romeo oder Passion Flowerwieder zum leben. Erleben Sie die Big Band Revolution des letzten Jahrhunderts, mit einem Programm, wie es in Tirol noch nie dagewesen ist.

Alexander’s Swing-Time Orchestra sind eine Big Band aus Innsbruck, Tirol. Die Band wurde 2019 von Bandleader und Leadtrompeter Alexander Kuttler gegründet. Seit ihrer Gründung hat die Band bereits einen Tonträger veröffentlicht und darf trotz der Coronapandemie auf eine stolze Anzahl an Konzerten zurückblicken, unter anderem im Treibhaus Innsbruck und im Haus der Musik ebenfalls in Innsbruck.

Alexander’s Swing-Time Orchestra: dynamisch-jung-facettenreich-swingend.

Mit Instrumentalisten der Topklasse, versteht sich die Band darauf, nicht nur eigene Arrangements, sondern auch verlorengegangene und vergessene Juwelen ihrer Idole wieder auf die Bühne zu bringen. Die Tiroler Musiker unter Bandleader Alexander Kuttler (Trompete) konnten sich damit bereits einen Namen in den Tiroler Gefilden machen und haben noch in der Coronapandemie einen Tonträger produziert. Mit „At The Cotton Club“ starten sie Ihr Jahresprogramm „To Duke With Love“ welches das musikalische Erbe des „Duke“ feiern soll.

LINE UP :

Saxophone:

Gabriel Gstrein'

Mattia Kaltenhauser

Rainer Schulze

Vinzenz Gassner

Simon Wachter

Posaunen:

Sebastian Poppeller

Johannes Niederhauser

Thomas Werner

Trompeten:

Alexander Kuttler

Stefan Haselwanter

Adrian Schöpf

Andreas Schwärzer

Drums:

Johannes Auer

Bass:

Darko Peranovic

Gitarre:

Raphael Besler

Klavier:

Rupert Kirchmair

Vocals:

Alexander Kuttler

SO 28.04. 20:00 • ROBERTO FONSECA & TRIO. DER MEISTER DES KUBANISCHEN PIANO-TRIOS

Der mit dem Steinway tanzt: Tastengenie Roberto Fonseca ist einer der Wortführer einer neuen, jungen kubanischen Kultur, die Isolation ablehnt, die weltläufig ist und neugierig, aber auch stolz auf karibisches Leben.

Die erste Assoziation der meisten Menschen, wenn sie an kubanische Musik denken, ist etwas, das man als avancierte Folklore bezeichnen könnte – und das seinen perfekten Ausdruck in den retrospektiven Aufnahmen des Buena Vista Social Club fand. Roberto Fonseca, 1975 in Havanna geboren, studierte Komposition und machte früh als Jazzmusiker von sich hören. Beim Buena Vista Social Club vertrat er ab 2001 den Pianisten Rubén Gonzáles und begleitete Ibrahim Ferrer, Omara Portoundo und andere Legenden kubanischer Musik am Klavier. Aber wie die kubanische Musik nicht auf traditionelle nationale Rhythmen wie Rumba, Mambo oder Son beschränkt ist, deckt auch Fonseca eine Menge musikalischer Stile ab: Jazz und Funk gehören ebenso zu seinem Repertoire wie Prog Rock oder Klassik. So bereitet er auch auf seinem neuen Album, dem neunten, wieder diverse Genres auf. Den stärksten Bezug nimmt er dabei auf die Siebzigerjahre. Herbie Hancock, mit dem er schon auf der Bühne stand, Wayne Shorter und Weather Report, aber insbesondere kubanische Avantgardisten jener Jahre wie Los Van Van oder Irakere dienen ihm als historische Bezugspunkte auf Songs wie »Motown«, »Stone of Hope« oder »Cadenas« (mit der Rapperin Danay Suarez). Auch »La Llamada«, »Vivo« oder »Ocha« beziehen sich ganz stark auf den Fusion-Jazz der Siebziger. Die Das die CD abschließende »Clave« beginnt archetypisch mit einem kurzen evokativen Part, kippt aber dann sogleich in ein für die Epoche typisches Prog-Rock-Stück. »Kachucha« mit dem französisch-libanesischen Trompeter Ibrahim Maalouf, ein Latin-Arab-Hybrid, erinnert stilistisch an den 2008 verstorbenen jüdisch-algerischen Maestro Lili Boniche. Roberto Fonseca arbeitet auf »Yesun« souverän die mannigfaltigen Strömungen kubanischer Musikgeschichte ab.

Er wird als «Wunderkind» und legitimer Nachfolger von Rubén González bezeichnet – und ist doch weit mehr: Der kubanische Pianist Roberto Fonseca war gerade einmal 23 Jahre alt, als der große Ibrahim Ferrer ihn 2001 als Nachfolger des verstorbenen Maestro González in den «Buena Vista Social Club» einlud. Und erwies sich rasch als Musiker von magischer Kraft, der noch im selben Jahr beim Montreux Jazz Festival die Weltöffentlichkeit entzückte und mit Wayne Shorter, Michael Brecker und Brian Blade zusammenarbeitete. Fonseca gilt als der bedeutendste Pianist seiner Generation. Er flirtet mit Jungle, Drum’n’Bass, Klassik und Soul; dabei hat der Pianist die Wurzeln der kubanischen Musik sehr präzise studiert. Er liebt das percussive Element, bringt das Afro-Kubanische ins Spiel, und nebenbei entlockt er seinem Synthesizer ein flirrendes Steel-Drum-Solo. Es ist nicht allein das musikalische Können, das sein Spiel von auszeichnet, es ist auch das Studium der an Zitaten reichen kubanischen Musik, ihrer vielfältigen Einflüsse und das Wissen um all jene Erkundungen, die geradewegs in die Zukunft führen

Tastengenie Roberto Fonseca ist einer der Wortführer einer neuen, jungen kubanischen Kultur, die Isolation ablehnt, die weltläufig ist und neugierig, aber auch stolz auf karibisches Leben. Fonseca selbst hat seinerseits schon viel für diese ureigene kubanische Kultur getan. Mit gerade mal Mitte Dreißig gilt er schon jetzt als wohl größter Pianist des Landes, mit dem Zeug, der alten Tradition karibischer Musik seinen persönlichen Stempel aufzudrücken.

Als 2001 Rubén Gonzáles seinen Rückzug aus der Allstar-Formation des Orchesters Ibrahim Ferrers bekannt gab, da erschien eine Nachfolgeregelung ähnlich schwierig wie die Wahl eines neuen Papstes. Denn Gonzáles repräsentierte immerhin über 50 Jahre Musiktradition. Doch dann, das Land erstarrte in Schrecken und Freude, präsentierte man einen 26jährigen Jungspund, der eher aussah wie ein amerikanischer Rapper, als neuen König. Auftritt Roberto Fonseca. Das sollte einmal bei einer Papstwahl passieren.

Fonseca selbst nahm die Bürde mit gelassener Grandezza, wozu er auch allen Grund hatte, denn schon vor diesem Erlebnis war er beileibe kein Niemand. Mit 15 war er schon beim International Jazz Plaza Festival aufgetreten und hatte Publikum wie auch Fachkollegen begeistert, was ihn würdigen Gonzáles-Nachfolger und Begleiter der Buena-Vista-Stars qualifizierte. Er spielte mehr als 400 Shows mit Ferrer und Omara Portuondo, und produzierte auch Ferrers letztes Album, die legendären „Mi Sueños, das seitdem wie ein großer Orden an seiner Brust hängt. Doch ansonsten ist er ganz er selbst, sucht sich seinen eigenen Weg, greift vom perkussiven afrokubanischen Son über auf Jazz, Jungle, Drum’n’Bass und Soul, und hat dabei ungeheuren Spaß. Manchmal scheint Keith Jarrett neben ihm zu sitzen, wenn er – wenngleich weitaus rhythmischer als dieser – während des Spiels fast in das Klavier kriecht und jeden Klang begeistert mitsummt. Da lacht das Leben.

DI 30.04. 20:15 • SZENE*BUNTE*TOENE: da.heim@at // HHANOI // TRACKER - NEO GRUNGE / STONER

Jeden Dienstag im Treibhaus: Szene bunte Töne - da@heim.at verortet. Und der Eintritt ist frei & willig. heute als Doppel-Konzert: HHANOI & TRACKER - EINTRiTT --> SPENDE

TRACKER

Tracker blasen dich um mit ihrem Noise-Art-Schweine-Rock, und zugleich stupsen sie dich sanft mit psychedelischer Schlagseite an. Eine Desert-Rock-Idee schwebt vorbei wie Grasgeruch auf einer DIY generator-party weit weg von Palm Desert (im Zweifelsfalle aber für die Stooges und gegen Batik-T-Shirts).Fuzzboxen selbst zusammenlöten, komische Synth-Sounds ausprobieren, Unmengen von Krempel zusammentragen, und beim Jam im Proberaum eher einen Akkord weglassen, um sich dann doch detailverliebt zu zeigen. Zieh deine Proto-Punk-Lederjacke an, lass dich von staubiger Wüsten-Eleganz verzaubern und setz den Kurs Richtung Weltall. Kopfkino und Stadtflucht durch Lärm. Oder nimm Platz und setz dich zwischen alle Stühle – viele haben das schon getan. tracker haben musikalischen Sand in winzige Hinterzimmer-Rockclubs getragen, wurden aber auch in die surreale Kulisse des legendären Duna-Jam nach Sardinien eingeladen und spielten Konzerte mit so unterschiedlichen Bands wie Kreisky, Trail of Dead oder Red Fang.

![]()

HHANOI

Zum 10-jährigen Bühnenjubiläum veröffentlichte HHANOI 2022 nach Solo und Duo Phasen als 4-köpfige Band das 5. Studioalbum „no time for idle cares“. Live bewegt sich die Band zwischen krachendem Weltschmerz und idyllischer Melancholie, groovendem Rock und düsterem Pop.

Es mischt sich strahlender Optimismus mit schmerzhafter Lebenserfahrung, unverdorbener jugendlicher Übermut mit erwachsenem Songwriting.

the unspoilt bitterness of youth is slowly fading away...

Hans Hauser - vocals, guitar

Lucas Lurz Geiler - drums, vocals

Gregor Degasperi - guitar

Stefan Kapeller - bass

Andreas Freudenschuss - sound

MI 01.05. 20:30 • JABU MORALES & AYOM - BRASILIEN / BARCELONA /

Merengue, Samba, Cumbia, Calypso, Tarantella, Polka - und das außergewöhnlich ansteckend. Für diesen außerordentlichen tropischen-cocktail erhielt die Band den Preis der dt SchallPlattenKritik

In der afrobrasilianischen Musik verwurzelt, gleichzeitig weltoffen, virtuos, witzig und warmherzig: So fasziniert die Musik dieses Vier-Nationen-Sextetts rund um die charismatische brasilianische Sängerin Jabu Morales und den italienischen Akkordeonisten Alberto Becucci, das von der Fachzeitschrift Songlines als beste Band des Jahres 2021 ausgezeichnet wurde.

Migration, Freiheit und Poesie: Ayom sind musikalische Seefahrer, die den Schwarzen Atlantik von Brasilien nach Angola und Kap Verde überqueren und sich dabei eine deutliche mediterrane Identität bewahren. Ihre Musik ist eine Mischung aus brasilianischen, tropischen, afrolatinischen und afrolusitanischen Klängen, gespielt mit unwiderstehlichem Swing. Eine tropische Sonne die graue Wolken durchdringt.

Ayom verbinden jahrhundertealte Traditionen mit der schwarzen und rhythmischen Sprache der lusophonen Kulturen und nehmen ihr Publikum mit auf eine rasante, spirituelle Reise durch die afrikanische Diaspora. Sie zelebrieren ihre nomadische, tiefgründige, provokante und tanzbare Musikalität!

FR 03.05. 19:00 • REPORTERSLAM : IMMER IN DIE PRESSE REIN .... JOURNALISMUSFEST

Deutschlands unterhaltsamstes Bühnenformat für Journalist*innen ist nach der Premiere beim Journalismusfest 2023 erneut zu Gast im Treibhaus. Und die Innsbrucker Frauen-Band E43 sorgt erneut für die nötige Abwechslung und Abkühlung zwischendurch..

Deutschlands unterhaltsamstes Bühnenformat für Journalist*innen ist nach der Premiere beim Journalismusfest 2023 erneut zu Gast im Treibhaus. Beim Reporter Slam berichten fünf Journalist*innen je zehn Minuten auf abwechslungsreiche Art von ihren Recherchen. Doch nur eine*r von ihnen kann Slampion des Abends werden. Wer? Das entscheidet unser Publikum. Wir haben Gäste aus dem gesamten deutschen Sprachraum – aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol und Luxemburg – eingeladen, um den Tag beschwingt-informativ zu beschließen. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Abends darf in Berlin am großen Jahresfinale teilnehmen.

Dennis Frasch - Schweiz

Hasnain Kazim - Deutschland

Teseo La Marca - Südtirol

Nina Lamparski - Luxemburg

u.a.

Moderation

Jochen Markett - Mitgründer und Organisator Reporter Slam, Berlin

E43

Die Innsbrucker-Band E43 sorgt für die nötige Abwechslung zwischendurch.

E43 - das sind 4 Frauen: 1 E-Gitarre, 3 Stimmen.

Experimentalwasauchimmer aus der eigenen Werkstatt,

wortgewitzt derb bis poetisch surreal: postfeministische Gesellschaftskritik, absurd kostümiert

und vornehm kodiert hinter banaler Scheiß-der-Hund-drauf-Fassade.

FR 03.05. 21:00 • JAMARAM meets JAHCOUSTIX : ROOTS - REGGi - DUB & HiP : DER KONGRESSS TANZT

Der Reggae-Achter steht für Frieden, Weltoffenheit & Respekt, gegen Krieg, Intoleranz & Abschottung. Modern Roots, Dubwise, Afrobeat, HipHop und Urban Grooves. Es geht massiv in die Beine, Sauna garantiert!

by-Jamaram_nc.jpeg)

JAMARAM MEETS JAHCOUSTIX

JAMARAM, der seit Gründung um die Jahrtausendwende als unsinkbar geltende Reggae-Achter, mit tausenden live Shows auf dem Tacho, ist noch lange nicht platt!

Stemmt euch mit Jamaram (meets Jahcoustix) live & direct gegen Club- und Festivalsterben, gegen die Balz auf dem Handy und Stubenhockertum mit Stoff und Schnaps und Netflix.

Die Band steht für Frieden, Weltoffenheit und Respekt, gegen Krieg, Intoleranz und Abschottung.

Ohne Grenzen und Mauern - bunte Vielfalt und Lebensfreude, im echten Leben wie in der Musik.

Zu hören ist das auf dem aktuellen Release „Morning“. Die 8 auf Vinyl erhältlichen Titel sind gemeinsam mit Langzeit-Homie und Reggae-Veteran Jahcoustix entstanden und thematisieren Vereinsamung durch die Socials, Propaganda und Geschrei bei gleichzeitig stark verkürzten, aber hoch emotionalisierten Diskursen, das Verlassen von ausgetretenen Pfaden & Perspektivwechsel, dass es sich immer lohnt für etwas zu kämpfen, wohinter man steht. Die Message bleibt positiv, am Ende geht es darum, mit dem Planeten und als Menschen gut miteinander umzugehen, im Kleinen wie im Großen.

Der Wanderzirkus in Sachen Reggae & Rock‘n‘Roll, seit 23 Jahren auf den Bühnen Europas, Afrikas und Südamerikas unterwegs, fährt auf der Genre-Achterbahn, ohne je beliebig zu werden.

Die wie gewohnt umwerfende Live-Show bietet bassheavy Modern Roots, Dubwise, Afrobeat, HipHop und Urban Grooves, es geht massiv in die Beine, Sauna & Eskalation garantiert. Für die Birne und zur Erholung gibt's dann noch die ein oder andere heartbreaking Ballade und intelligentes Songwriter-Storytelling.

SA 04.05. 19:00 • SUSHI AUS DEM KÄFIG: REPORTAGE LIVE ON STAGE : JOURNALISMUSFEST - BÜHNEN BERN

Sushi aus dem Käfig: Die Reportage über die legalen Grauzonen der Lebensmittelindustrie ist gleichzeitig eine Ode an den Thunfisch - von Rocío Puntas Bernet. szensiche Lesung als Gastspiel der BÜHNEN BERN schweiz

„Dein Einzug in die Küchen der Welt war dein Todesurteil“, beginnt die Reportage von Rocío Puntas Bernet, die beim Journalismusfest Innsbruck als szenische Lesung zu erleben ist: eine Reportage über den begehrten Roten Thunfisch. Innerhalb von 30 Jahren brachen die ehemals großen Bestände zusammen. Der weltweite Höhenflug von Sushi hat zu einem massiven Fischereidruck vor allem im Mittelmeer und im Schwarzen Meer geführt. Im türkischen Teil dieser Meere gilt er als ausgerottet. Um den globalen Hunger nach Sushi-Häppchen zu stillen, werden die riesigen Tiere in Massen im Mittelmer gemästet.

Eine Geschichte über die legalen Grauzonen der Lebensmittelindustrie und eine Ode an den Thunfisch.

Erstmals präsentieren die Bühnen Bern und das Magazin Reportagen ihr originelles Bühnenformat in Österreich.

SA 04.05. 21:00 • YAGODY :: MUSIK AUS DEN KARPATEN :: LEMBERG I UKRAiNE ::

Das FrauenEnsemble Yagody ist eine der charismatischsten ukrainischen Folk-Ensembles aus Lwiw / Lemberg Ihre Lieder sind Liebesbriefe aus der Vergangenheit, die noch nicht angekommen sind:

YAGODY :: MUSIK AUS DEN KARPATEN :: LEMBERG I UKRAiNE

Zu jedem Moment im Leben eines Menschen passt ein Song – sagt Zoryana Dybovska, die Yagody imJahr 2016 im westukrainischen Lwiw mit Studentinnen der Theater-Fakultät gegründet hat. Die vier reisten durch mehrere Oblaste der Ukraine, um dort die musikalischen Überlieferungen der Menschen aufzuspüren. Aus dieser unerschöpflichen Anzahl von Liedern über das Leben kreieren Yagody ihren eigenen spannenden und unverwechselbaren Sound, unterstützt von Musikern an Schlagzeug, Gitarre, Akkordeon oder der Drymba, eine Maultrommel der Huzulen aus den Karpaten.

2020 brachten Yagody ihr Debüt-Album heraus, und es folgten große Auftritte wie zum Mittelalterfestival Tu Stan! in Lwiw 2018 in oder 2022 zum Lodžie Worldfest in Jičín, Tschechien.

Yagody sind im Theater zu Hause, und verwirklichen ihre musikalischen Ideen für die Bühne nach

dramaturgischen Prinzipien, ein Konzert ist wie eine Performance in einem Akt. Als ein Conférencier die bis dahin noch namenlose Band bei ihrem ersten Konzert ankündigte, nannte er sie spontan 'Yagody', auf Deutsch 'Beeren'. Das Repertoire von Yagody besteht aus packenden Liedern aus der Ukraine, sowie aus anderen Ländern wie vom Balkan. Damit greifen die Musikerinnen auf eine unglaublich vielfältige Welt an Melodien, Rhythmen und Themen zu. Ein Konzert mit Yagody ist ein Ritual. Es ist das Hineinhören in das innere Ich. Da ist das Atmen des Windes im Felde, ein Klang wie die Stimme unserer Vorfahren. Die Zuhörer sind umhüllt von lebendiger Energie und musikalischer Trance. Ein Tanz der Stimmen im Puls des Menschseins. Die Lieder von Yagody sind wie Liebesbriefe aus der Vergangenheit, die noch nicht angekommen sind. Yagody ist zweifellos eine der charismatischsten ukrainischen Folk-Bands

DI 07.05. 20:15 • SZENE*BUNTE*TOENE: da.heim@at // GUNG HO // O´HAMLET

Jeden Dienstag im Treibhaus: Szene bunte Töne - da@heim.at verortet. Und der Eintritt ist frei & willig. Heute als Doppel-Konzert: GUNG HO & O´HAMLET - EINTRiTT --> SPENDEN

GUNG HO

Gung Ho means the passion to create something together and break boundaries. This is exactly what this band is about when they stylistically use several genres. With the motto: heavy, spherical and with a dose of alternative-prog. With their debut album "The Spaceranger Saga", the power- grunge band from Innsbruck, Austria has proper sci-fi epic on board a chrome-platedspaceship, ready to blow up even the most remote galaxies.

<><><><><><>

O'HAMLET

Est. 2023 mit viel Elan, Spiellaune und Know-How wird mit neuer Besetzung fortgesetzt was vor einigen Jahren als Gracenotes begonnen hat. Wir präsentieren Celtic Folk, Shantys und eine gehörige Portion Folkrock in einem Set voll mit Traditionals und eigenen Songs. Nach unzähligen Konzerten im In- und Ausland und einem Album im Gepäck bringen wir Irish-Folk nun auf die Bühne des Treibhauses. Wir freuen uns drauf und vor allem auf euch.

MI 08.05. 20:30 • WOLFGANG MUTHSPIEL "CHAMBER TRIO"

"Richtlinien verletzen, Ruhe bewahren: tiefe Integrität, Intelligenz und kühne Musikalität" - Österreichs Weltklasse-Gitarrist Wolfgang Muthspiel baut sich ein neues CHAMBER TRIO - mit Mario Rom tp / Colin Vallon p

Erklärtes Ziel des Chamber Trios ist es, ein interaktives, polyphones musikalisches Netz zu knüpfen, das sich die Intimität und Transparenz kammermusikalischer Formationen zu eigen macht und dennoch nicht an rhythmischer Kraft und Verspieltheit zurückstecken muss. Alle drei Musiker verbindet ein ausgeprägtes Gespür für Klangkultur, durch das sie ihrem Instrument zahlreiche unterschiedliche Klangfarben entlocken können. Auch sind sie große Improvisatoren, die die Freude am Erschaffen von Musik im Moment vereint. Dies bedeutet, dass stets ein gewisses Maß an Risiko während des Musizierens vorhanden ist und macht jedes Konzert zu einer einzigartigen Momentaufnahme. Wie in allen Jazzensembles ist hierbei die Balance zwischen improvisierter Spontanität der Musiker und langanhaltenden formgebenden musikalischen Strukturen der Schlüssel zum Erfolg.

Wolfgang Muthspiel git

Mario Rom tp

Colin Vallon p

Der Gitarrist WOLFGANG MUTHSPIEL (*1965) lebt mittlerweile wieder in Wien und gilt als einer der einflussreichsten Gitarristen seiner Generation. Nach einer klassischen Ausbildung an der Geige, entdeckt er im Alter von 15 Jahren seine Liebe zur Gitarre. Das Interesse an eigener und improvisierter Musik führt in schließlich zum Jazz. Nach dem Studium bei Mick Goodrick am New England Conservatory und später am Berklee College of Music in Boston tourt er zwei Jahre lang mit dem Gary Burton Quintett und erspielt sich in der Jazzszene einen hervorragenden Ruf. Ab Mitte der 1990er Jahre lebt und arbeitet er in der Jazzhauptstadt New York. Zusammen mit Rebekka Bakken wagt er in dieser Zeit einfühlsame Ausflüge in die Welt der Popmusik, während er mit seinem Bruder das Elektronik-Projekt Muthspiel/Muthspiel verfolgt. Als begehrter Side- man fungiert er für Trilok Gurtu, Dhafer Youssef, Youssou N’Dour, Maria Joao, Dave Liebman, Peter Erskine, Paul Motian, Bob Berg, Gary Peacock, Don Alias, Larry Grenadier, John Patitucci, Dieter Ilg, das Vienna Art Orchestra und viele andere. Im Jahr 2000 gründet er das Label «Material Records», welches bis heute zahlreiche Aufnahmen von Künstlerinnen und Künstlern mit internationalem Format veröffentlicht hat. Nach der Europatour mit seinem neuen Quartett (2008) und dem Duo-Projekt «Friendly Travelers» in Zusammenarbeit mit dem Drummer Brian Blade (2008), widmet sich Wolfgang Muthspiel vermehrt dem Trio «MGT» (Muthspiel – Grigoryan – Towner), welches, nach mehreren Konzertreisen, mit «From A Dream» ein vielbeachtetes Debüt-Album veröffentlicht. Darüber hinaus komponiert er für verschiedene Ensembles wie das Klangforum Wien und, im Haydn- Jahr 2009, auch ein Auftragswerk für die Stiftung Esterházy. Er produziert Einspielungen junger Musiker und leitete ab 2004 die Gitarrenklasse der Musikhochschule Basel FHNW. 2017 gründete Muthspiel das Programm «Focus Year» am Jazz- campus Basel und ist seitdem künstlerischer Leiter dieses welt- weit einzigartige Vertiefungsjahrs. Im Juni 2012 erscheint die Einspielung des Projektes «Vienna Naked», ein Songprogramm, welches Muthspiel für Gitarre und Stimme komponiert hat. Mit «MGT» debütiert Muthspiel 2013 mit dem Album «Travel Guide» auf dem renommierten Münchner La- bel ECM. 2014 folgt dann sein Debüt als Bandleader bei ECM. Die Trio-Einspielung „Driftwood“ mit Brian Blade und Larry Grenadier löst ein umfangreiches Medien-Echo aus und im Jahr 2014 erhält Muthspiel einen eigenen Zyklus im Konzerthaus Wien. Mit dem Projekt Vienna World folgt 2015 eine weitere Gesangsaufnahme, in deren Verlauf er mit achtzehn Musikern in Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York, Schweden und Wien konzertiert und aufnimmt. Im Herbst 2016 erscheint «Rising Grace» auf ECM Records. Diese Quintettaufnahme mit Brad Mehldau, Ambrose Akin- musire, Brian Blade und Larry Grenadier ziert viele Besten- Listen des Jahres 2016, wird vom Downbeat Magazine mit fünf von fünf Sternen bewertet und beschert dem Wolfgang Muthspiel Quintet zahlreiche ausverkaufte Konzerte weltweit.

2018 legt das Quintett mit «Where The River Goes» nach, wobei Eric Harland am Schlagzeug zu hören ist, und konzertiert abermals ausführlich. Das 2019 ins Leben gerufene Wolfgang Muthspiel Large Ensemble prämiert im folgenden Jahr ein aus von Guillermo Klein neu arrangierten Muthspiel Stücken bestehen- des Programm. Das 19-köpfige Ensemble vereint eruopäische Jazzgrößen mit virtuosen Vertretern der Kammermusik und tourt im Herbst desselben Jahres unter anderem in der Ham- burger Elbphilharmonie und dem Wiener Konzerthaus. Während einer gemeinsamen Japantour 2018 mit Scott Colley und Brian Blade aufgenommen, erscheint im Frühjahr 2020 das Trioalbum «Angular Blues».

COLIN VALLON

COLIN VALLON wurde den 17 November 1980 in Lausanne geboren. Mit elf Jahren begann er, klassisches Piano zu erlernen. Müde von dieser Ausbildung, hörte er zwei Jahre später auf und entdeckte die Improvisation als Autodidakt. 1999 gründete er das Colin Vallon Trio mit dem er vier Album veröffentlichte: «Les Ombres» in 2004, «Ailleurs» in 2007 gefolgt von «Rruga» in «2011 und «Le Vent» in 2014, die beiden letzteren auf dem internatio- nal renommierten Label ECM Records. Das Colin Vallon Trio, mit Patrice Moret am Kontrabass und Julian Sartorius am Schlag- zeug spielte bei mehre- ren internationalen Festivals (Wilisau, Paris, Vienne, Rome, London, Portland, Montreal, ...), sowie mehrere Tourneen in Europa, USA, Kanada, Japan und Südkorea. Colin Vallon ist ebenfalls als Komponist tätig. 2014, schrieb er die Musik zum Solo Stück «Hallo» des Choregraphs Martin Zimmermann. Im selben Jahr arbeitete er an der Musik zur Dokumentation «Gossenreiter» mit. Er gewann mehrere Auszeichnungen, u. a. den Preis der Fridl-Wald Stiftung, der Nico Kaufmann Stiftung und der SUISA Stiftung. Er wurde 2016 für den Schweizer Musikpreis nominiert. Seit 2009 unterrichtet er an die Hochschule der Künste Bern. Er ist ausserdem mit dem Elina Duni Quartet, Nicolas Masson Par- allels, Contreband, und mit seinem Piano Solo Repertoire zu hören. Unter Muthspiels zahlreichen Auszeichnungen befindet sich unter anderem der Hans Koller Preis für den Musiker des Jahres und die Auszeichnung zum europäischen Jazzmusiker des Jahres 2003. Darüber hinaus wählte ihn das Musicians Magazine unter die «Top Ten Jazz guitarists of the World». Im Jahr 2021 wurde ihm der Deutsche Jazzpreis in der Kategorie «Saiteninstrumente International» verliehen.

MARIO ROM

MARIO ROM, geboren 1990 in Admont, Steiermark, erhielt ersten Trompetenunterricht bei Bernd Rom und studierte klassische Trompete bei Josef Eidenberger an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. 2011 gründete er zusammen mit Lukas Kranzelbinder und Herbert Pirker die Jazzformation Mario Rom’s Interzone. 2021 erschien ihr viertes Album Eternal Fiction. Die Band spielte zahlreiche Tourneen in Europa, USA, Kanada, Südafrika, China, etc. , und u.a. auch auf dem renommierten Montreal Jazz Festival.

Die Süddeutsche Zeitung schreibt: «Mario Rom spielt Trompete, als hinge sein Leben davon ab»; das Jazzpodium bezeichnet ihn als «absolute Entdeckung». Mario Rom spielt außerdem u.a. in den Bands Shake Stew, Memplex, Wolfgang Muthspiel Chamber Trio und hat bereits mit vielen großen nationalen und internationalen Namen der Jazzszene gearbeitet. Mit November 2019 wurde Mario Rom als Professor für Jazz-Trompete an das Institut für Jazz und Improvisierte Musik der Anton Bruckner Privatuniversität berufen. In Erwin Wagenhofers Film But Beautiful – Nichts existiert unabhängig (2019) wird er u.a. neben Lucia Pulido und Kenny Werner porträtiert.

DO 09.05. 20:30 • DIE VICKY KRISTINA BARCELONA BAND :: CELEBRATING TOM WAITS / NEW YORK

Drei New Yorker Frauen, im “Best Ager Alter” gründeten eine der interessantesten New Yorker Formationen - und machen erlebbar, was sie mir ihrer großen Liebe zu Tom Waits veranstalten

Terry Radican - Vocals, electric-guitar, Banjo

Rachelle Garniez - Accordion, Guitar, Banjo (Hazmat Modine!)

Amanda Homi - Vocals, Harmonium, drums, percussion

Drei New Yorker Frauen, im “Best Ager Alter” fanden sich zusammen, um eine der interessantesten New Yorker Formationen zu bilden.

Frauenbands sind im Rock & Popgeschäft immer noch unterrepräsentiert und dann noch in einem Alter von um die 60 Jahre. Früher saß man dann hinter dem Ofen und strickte Wollstrümpfe, heute rocken sie die Bühnen der Welt. In der Modebranche sind “Best Ager” Agenturen voll im Trend, eigene Zeitungen entstehen. Carolin Kebekus setzt sich ja mittlerweile auch für Frauen im Musikbusiness, veranstaltet sogar ihr eigenes Festival in Köln. Ein Thema mit großer Zukunft.

Bei der VKB Band können sie sehen, was drei Multi-instrumentalistinnen mir ihrer großen Liebe zu Tom Waits veranstalten. Der Bandname entstand nach dem Titel des Woody Allen Films, wo es um die Beziehung von drei Frauen und einen Mann ging. Hier bei diesem spannenden Musikprojekt ist es genauso. Drei Frauen und die Musik von Tom Waits, ein reizvolles Thema, was sie bereits auf zwei kleineren Europatourneen vorstellen konnten. Vor allem möchten VKB den Einfluß der Co-Autorin Kathleen Brennan, Tom Waits Frau, in ihren Interpretationen aufzeigen. Alles passt hier zusaemmen schrieb ein Kritiker nach der letzten Tournee.

FR 10.05. 21:00 • FREI:TAG IM TREIBHAUS: DRAHTHAUS / LIVE ELEKTRO

Das Wiener Kollektiv DRAHTHAUS performt elektronische Musik live, mit mehr als zwanzig akustischen und digitalen Instrumenten. Ihre Shows ein Erlebnis: energetisch, mitreißend und den Rave niederbrennend!

_nc.jpeg)

DRAHTHAUS

...ist eine elektronische Live Band aus Wien, die seit 2015 existiert.

Das Quartett hat Konzerte in Clubs und Festivals diverser Bühnen Europas gespielt, zwei Alben und zwei EPs veröffentlicht, Musik für Filme produziert und diverse Künstler:innen geremixt. Stilistisch ist die Musik von Drahthaus divers und verändert sich stark von Tonträger zu Tonträger. Zentrales Genre ist die Elektronik, doch sind manche Songs auch stark von Jazz, Pop, Zeitgenössischer Musik, Rock oder Hip-Hop beeinflusst. Die meisten Produktionen sind instrumental, doch die Band hat auch Kollaborationen mit Vocalist:innen gemacht. Damit haben sie diverse Shazam und Radio Chart Listen, vorrangig im Deutschsprachigen Raum, erobert.

Drahthaus hat mit verschiedenen Labels gearbeitet, unter anderem mit Warner, hat sich 2023 aber wieder für den Independent-Weg entschieden und das Label „vulkanmusic“ ins Leben gerufen, auf dem nicht nur eigene Produktionen, sondern auch Musik aus deren Umfeld erscheint.

Das Drahthaus gibt es auch als physisch existierendes Haus: Ein dreistöckiges Tonstudio mit angeschlossenem Coworking Space in Wien, in dem diverse Kollektive und Musikschaffende arbeiten und sich mit ihren Projekten gegenseitig befruchten.

Das dritte Studioalbum von Drahthaus ist für 2024 geplant und fokussiert sich mehr auf tanzbare Clubmusik. So sind auch die Liveshows, die die Band derzeit spielt: sehr energetisch, mitreißend und den Rave niederbrennend!

In den späten neunziger Jahren war Wien Welthauptstadt der elektronischen Musik - Namen wie Kruder & Dorfmeister, Pulsinger & Tunakan, Waldeck, Electric Indigo oder Fennesz künden davon. Danach kam lange Zeit nichts, bis eine neue Generation - von HVOB bis Parov Stelar, von Dorian Concept bis Elektro Guzzi - sehr nachdrücklich eigene markante Sound- und Leuchtspuren setzte. Und nun kündigt sich abermals ein Zeitsprung an.

Zu große Töne gespuckt? Nein. Selbst Christian Fennesz zieht schon den Hut. Vor Drahthaus. Einer Band, die eigentlich keine Band ist. Noch nicht einmal eines der vielen Projekte, die immer und überall rasch entstehen und noch rascher wieder vergehen. Hier ist etwas radikal anderes im Kommen. Das 2015 gegründete Kollektiv Drahthaus ist ein Zusammenschluss diverser in Wien lebender Kreativer (Musiker*innen, Künstler*innen, Designer*innen, Filmemacher*innen, Techniker*innen, Programmierer*innen, Handwerker*innen und Veranstalter*innen) mit der Vision, alte Strukturen in Frage zu stellen. Und Raum für gänzlich Neues zu schaffen.

Das Kollektiv sieht sich als Organisation, die das Miteinander verdrahten will. Gemeint ist: die Fähigkeiten, Interessen, Ideen und Herangehensweisen seiner Mitglieder, Follower und Sympathisanten zu allen möglichen Konstellationen verbinden, um innovativen Output in den Bereichen Kunst, Technologie, Medien und Gesellschaft zu liefern.

Herzstück bilden dabei vier Musiker (Ludwig Ascher, Valentin Martins, Simon Öggl, Hans Zoderer), die mit mehr als zwanzig akustischen und digitalen Instrumenten, Alltagsgegenständen und Effektgeräten elektronische Musik live performen. Sowohl in der Musik als auch bei anderen Produkten des Kollektivs ist der Wille, Grenzen zu überwinden und neue Räume erfahrbar zu machen, ausschlaggebend. Technologie ist dabei metaphorisch die Verlängerung des menschlichen Arms, durch die der Mensch in der Lage ist, in diese Neo-Sphäre vorzudringen.

Es gab und gibt viele Ansätze, elektronische Musikproduktion im öffentlichen Raum zu verorten. Drahthaus möchte einen neuen, radikalen, strikt partizipativen Ansatz ins Spiel bringen: den Prozess der Entstehung von Musik zu thematisieren. Denn üblicherweise bleibt genau dieser ausgespart – präsentiert wird ein „fertiges“ Substrat auf der Bühne, reif für die (zumeist rein hedonistische) Konsumation. Der eigentlich viel wesentlichere und spannendere Vorgang angewandter Kreativität findet meist hinter verschlossenen Türen in Studios, Workspaces und Proberäumen statt. Und diese gilt es zu öffnen. Freilich verlassen wir damit auch – ganz bewusst und absichtsvoll interdisziplinär – den Bereich reiner Musikproduktion. Drahthaus als offenes, in seiner theoretischen Basis sehr durchdachtes, ja annähernd rhizomisches – d.h. den Theorien der im Kunst- und Kulturbereich geschätzten Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari folgend – Kollektiv unterschiedlichster Experten (eben nicht nur im Bereich der Musik) will der Prozesshaftigkeit ein eigenes Festival widmen: Prozesse des alltäglichen Lebens, Perspektiven gesellschaftlicher Entwicklung, Wertschöpfungsketten, die hinter Produkten stehen, kreative Exkursionen. Und und und.

Zu theorielastig? Nein, wenn man die Faktoren Lust, Neugier, Fachwissen und künstlerische Vernetzung ins Spiel bringt. Und den anarchischen Freiraum der Kunst mit präzisen, systematischen, analytischen Fragestellungen vermisst.

Willkommen im Drahthaus.

SA 11.05. 20:00 • MARKUS KOSCHUH: EINE KLEiNE MACHTMUSIK - der neue kabarett-streich

Im neuesten Streich stellt sich Koschuh brennenden (Um)fragen - voller c-d-e-f-g-Aha- und Oho-Momente, Irr-&Aberwitz, Rasanz&Körpereinsatz. Das richtige Programm zur rechten Zeit. R: Harald Windisch. PREMIERE

In seinem neuesten Streich Eine kleine Machtmusik zückt Markus Koschuh das kabarettistische Stethoskop, hört hin und hört nicht auf, sein Ohr dort zu haben, wo es weh tut – für den ultimativen Soundcheck: Wer will warum die erste Geige spielen und wer gibt tatsächlich den Ton an? Warum vergreifen sich im Land des Wolfgang Amadeus Mozart immer mehr im Ton oder stimmen ein in den Chor der Empörten - wo doch laut Meinungsumfragen für 90% der Befragten der Ton die Musik macht?

Fakt ist:

Laut Meinungsumfragen sind immer mehr Menschen von Meinungsumfragen genervt.

70% haben schon einmal einen Umfragen-Anruf samt Kraftausdruck abgebrochen oder das Handy aus dem Fenster geworfen.

20 % beantworten Umfragen mit rasch wachsender Wurschtigkeit und reagieren spätestens ab Frage 5 mit "B!", bevor die Frage überhaupt gestellt wurde.

10 Prozent machen sich aus Umfragen einen Spaß und bringen den Fragensteller mit Gegenfragen an den Rand der Verzweiflung, bis der entnervt auflegt und den Fragebogen selbst fertig ausfüllt.

Doch ein Leben ohne das Wissen um Vorlieben, Sorgen, Haltungen etc ist unvorstellbar – für Wirtschaft, Politik, Medien und Co. Findige Redaktionen finden in nur einer Umfrage Material für eine ganze Woche Berichterstattung.

Besonders umfrageabhängig ist die Politik: Nach welchem Wind sollte die Politik ihre Schwerpunkte ausrichten – wenn nicht nach Umfrageergebnissen? Woher sollte sich die Politik Bestätigung ihrer Arbeit einholen, wenn nicht via selbst in Auftrag gegebener Umfrage?

Eine kleine Machtmusik ist ein Programm voller c-d-e-f-g-Aha- und Oho-Momente, Irr-&Aberwitz, Rasanz&Körpereinsatz. Das neue Programm des zuletzt in höchsten Tönen gelobten Markus Koschuh gehört gesehen und gehört gehört …!

Eine jüngste Umfrage unter BesucherInnen von Koschuh-Kabarettprogrammen zeigt übrigens: 2 Prozent können sogar unleserliche Kreuzerln in Kastln machen und die restlichen 98 % halten Markus Koschuh für einen der fünf besten Kabarettisten aus Tirol, können aber auf Nachfrage nicht mehr als 3 Tiroler Kabarettisten nennen …

SO 12.05. 16:00 • THEATER-TRAUM // HERBERT & MIMI: ROTKÄPPCHEN. FüR MENSCHEN AB 3

Für Menschen im besten Alter. Herbert & Mimi versuchen sich am Rorkäppchen - Ob nun am Ende die Großmutter den Wolf, oder der Jäger das Rotkäppchen, oder der Herbert die Mimi verspeist bleibt ungewiss.

Rotkäppchen irgendwie anders

Herbert und Mimis neues Abenteuer führt sie in die Welt der Märchen. Es ist eine schöne Aufgabe, der Großmutter Obst und Kuchen zu bringen, findet Mimi. Gesagt, getan. Und so beginnt ihre Reise in den Wald. Nur hat sie nicht damit gerechnet, dass Herbert ständig Hunger hat und auch keine so rechte Ahnung davon, womit Wölfe sich wohl die Zeit vertreiben! Also wird Mimis Ausflug in den Wald bald zu einer kleinen Jagd, und in der Hütte der Großmutter geht auch nicht alles mit rechten Dingen zu.

Ob nun am Ende die Großmutter den Wolf, oder der Jäger das Rotkäppchen, oder der Herbert die Mimi verspeist bleibt ungewiss.

MO 13.05. 20:30 • MALIKA TIROLIEN: Die GRAMMY NOMINIERTE Highsoul-Queen aus Guadalupe

Im "Snarky Puppy"-Umfeld bekannt geworden, jetzt auf interessanten vergnüglichen eigenen Wegen: die aus Guadeloupe stammende Sängerin Malika Tirolien. hat trotz ihrem Nachnamen keine Tiroler Wurzen....

Am spannendsten wird es in der Musik immer dann, wenn ein Künstler zum Bindeglied wird zwischen dem, was man kennt und mag, und etwas Neuem, Herausfordernden. Im besten Fall ist dann auch noch seine Entwicklung zu hören und wo er herkommt. So einen schönen, bewegenden Moment wird man demnächst beim Konzert von Malika Tirolien im Treibhaus erleben.

Die aus dem französischen Übersee-Departement Guadeloupe (genauer aus Marie Galant, einer kleinen, sehr ländlichen und traditionellen Insel vor der Insel) stammende, seit 20 Jahren in Montreal lebende Sängerin ist im Snarky Puppy-Umfeld bekannt geworden. Schon auf deren erstem (von inzwischen fünf) Grammy-gekrönten Album "Family Dinner" von 2013 war sie dabei. Kollektiv-Mastermind Michael League gründete dann quasi für sie die Band Bokanté, wo sie kreolisch singen durfte und sollte. Klarer Fall bei dieser Vorgeschichte: Der Grundton von Tiroliens exzellent ausgebildeter Stimme ist soulig-funkig.

In dieser bewährten und beliebten Ecke hätte sie es sich bequem einrichten können, doch Tirolien will mit ihren eigenen Projekten erkennbar mehr. Das in der Unterfahrt vorgestellte Programm, gespeist aus dem schon 2014 erschienenen Album "Sur La Voie Ensoleillée" und vor allem dem aktuellen "Higher" (die ersten beiden einer geplanten, den vier Elementen gewidmeten Tetralogie), geht weit über den üblichen Neo-Soul-Kosmos hinaus.

Ein stark afrofuturistisch angehauchtes, spirituell aufgeladenes Gesamtkunstwerk entwirft sie da mit ihrer erstklassigen Band. Psychedelische Synthie-Flächen wechseln ab mit treibenden Beats, erstaunliche Vokalisen mit französisch-kreolischen Rap-Einlagen, kraftvolles weibliches Empowerment ("Sisters") mit der filigranen Vertonung eines religiösen Gedichtes ("Priere") ihres Großvaters Guy Tirolien. Was in der Beschreibung widersprüchlich klingen mag, fügte sich beim Konzert harmonisch ineinander - vermittelt durch die starke kreolische Persönlichkeit Malika Tiroliens.

Mit Bokanté hat sie bereits über 20 Länder bereist. Zwei brillante Alben der Band haben ihr bereits weltweite Anerkennung und eine Grammy-Nominierung eingebracht. Tiroliens elektrisierende Performance auf „I’m Not The One“ (1,9 Mio. YouTube-Aufrufe) ist ein erstklassiger Track auf dem mit einem Grammy ausgezeichneten Album von Snarky Puppy, mit denen sie weiterhin zeitweise live unterwegs ist.

Malika Tiroliens kraftvolle Stimme zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich, und ihre kunstvollen Kompositionen übermitteln intensive Emotionen mit modernen Einflüssen aus verschiedenen Genres, das Ganze durchsetzt von einer fundierten Kenntnis des Jazz. Ihre Liebe, Leidenschaft und ihr Respekt für die Musik sind in jedem Song zu spüren.

KREOLISCH ALS METHODE

LINE UP:

ALIKA TIROLIEN - VOCALS, KEYS

PHILIPPE L’ALLIER - GUITAR

CAULDER NASH - KEYBOARDS

MARK HAYNES - SYNTH BASS

HARVEY BIEN-AIMÉE - DRUMS

Malika Tirolien – Montreal’s kreative Highsoul-Queen mit Grammy-Glanz und einer mitreißenden Melange aus R&B, Jazz und Hip-Hop.

Malika Tirolien ist eine bemerkenswerte Sängerin, Musikerin, Songwriterin und Produzentin aus Guadeloupe, die heute in Montreal lebt. Mit ihren kreativen Kollaborationen erlangt sie internationale Aufmerksamkeit. Zu den Highlights gehören die Veröffentlichung des Albums HIGHER im April 2022, eine Grammy-Nominierung 2019 mit Bokanté „What Heat“, 1,7 Millionen YouTube-Views für das Video „I’m Not The One (with Snarky Puppy)“, eine 20-Länder-Tournee mit Bokanté, Platz #5 auf R&B iTunes Canada mit dem Album „Sur La Voie Ensoleillée“ und Kollaborationen mit Bokanté, Snarky Puppy, Lara Fabian, Coral Egan, Groundfood, Kalmunity Vibe, Vox Sambou.

DI 14.05. 20:00 • MARKUS KOSCHUH: EINE KLEiNE MACHTMUSIK - der neue kabarett-streich

Im neuesten Streich stellt sich Koschuh brennenden (Um)fragen - voller c-d-e-f-g-Aha- und Oho-Momente, Irr-&Aberwitz, Rasanz&Körpereinsatz. Das richtige Programm zur rechten Zeit. Regie: Harald Windisch

In seinem neuesten Streich Eine kleine Machtmusik zückt Markus Koschuh das kabarettistische Stethoskop, hört hin und hört nicht auf, sein Ohr dort zu haben, wo es weh tut – für den ultimativen Soundcheck: Wer will warum die erste Geige spielen und wer gibt tatsächlich den Ton an? Warum vergreifen sich im Land des Wolfgang Amadeus Mozart immer mehr im Ton oder stimmen ein in den Chor der Empörten - wo doch laut Meinungsumfragen für 90% der Befragten der Ton die Musik macht?

Fakt ist:

Laut Meinungsumfragen sind immer mehr Menschen von Meinungsumfragen genervt.

70% haben schon einmal einen Umfragen-Anruf samt Kraftausdruck abgebrochen oder das Handy aus dem Fenster geworfen.

20 % beantworten Umfragen mit rasch wachsender Wurschtigkeit und reagieren spätestens ab Frage 5 mit "B!", bevor die Frage überhaupt gestellt wurde.

10 Prozent machen sich aus Umfragen einen Spaß und bringen den Fragensteller mit Gegenfragen an den Rand der Verzweiflung, bis der entnervt auflegt und den Fragebogen selbst fertig ausfüllt.

Doch ein Leben ohne das Wissen um Vorlieben, Sorgen, Haltungen etc ist unvorstellbar – für Wirtschaft, Politik, Medien und Co. Findige Redaktionen finden in nur einer Umfrage Material für eine ganze Woche Berichterstattung.

Besonders umfrageabhängig ist die Politik: Nach welchem Wind sollte die Politik ihre Schwerpunkte ausrichten – wenn nicht nach Umfrageergebnissen? Woher sollte sich die Politik Bestätigung ihrer Arbeit einholen, wenn nicht via selbst in Auftrag gegebener Umfrage?

Eine kleine Machtmusik ist ein Programm voller c-d-e-f-g-Aha- und Oho-Momente, Irr-&Aberwitz, Rasanz&Körpereinsatz. Das neue Programm des zuletzt in höchsten Tönen gelobten Markus Koschuh gehört gesehen und gehört gehört …!

Eine jüngste Umfrage unter BesucherInnen von Koschuh-Kabarettprogrammen zeigt übrigens: 2 Prozent können sogar unleserliche Kreuzerln in Kastln machen und die restlichen 98 % halten Markus Koschuh für einen der fünf besten Kabarettisten aus Tirol, können aber auf Nachfrage nicht mehr als 3 Tiroler Kabarettisten nennen …

DI 14.05. 20:15 • SZENE*BUNTE*TOENE // JAMMIN TUESDAY: DIE MONATS-SESSION

JAMMIN TUESDAY: Die Monatssession der Innsbrucker JazzSzene - OPENER: Christian Larese p / Florian Hupfauf b / Manu Plattner dr / Guest: MIMI SCHMID (VOX) - EINTRiTT FREI*WILLIG

JAMMIN TUESDAY

Der Dienstag gehörte im Treibhaus der heimsichen Szene. und soll ihr wieder gehören.

Über Jahrzehnte war der Jammin Tuesday der wöchentliche Treff der Taroler Musiker - mit sich, mit der Welt & mit dem Publikum.

Jeden 2.Dienstag im Monat: die große Session. Mit Opener, RhythmusGruppe & Special Guest.

MI 15.05. 20:30 • LARS DANIELSSON & LIBERETTO

Lars Danielsson & Liberetto: Eleganz, Melodie, Verve, Drive, musikalische Frische & „treffsicherer Groove“ (All About Jazz): Lars Danielsson / bass, cello - Grégory Privat / piano - John Parricelli / guit - Magnus Öström / drums

Der schwedische Cellist und Bassist Lars Danielsson (geboren 1958) verfügt über einen unverwechselbaren Sound, der sowohl von seiner Herkunft als auch von seiner klassischen Ausbildung geprägt ist. Danielsson zählt zu den weltweit gefragtesten Bassisten und spielte mit einer schier unendlichen Reihe internationaler Stars wie Michael und Randy Brecker, John Scofield oder Charles Lloyd. Seinen singenden, warmen, melodischen, hochkultivierten Ton erkennt man in Sekunden. Seine Musik als Leader ist geprägt von seinem einzigartigen Talent für so einfache, wie eindringliche Melodien, seinem Empfinden für Sounds und Arrangements, sowie seinem Gespür für besondere Besetzungen – mit Größen wie Leszek Mozdzer, Tigran, Magnus Öström, Arve Henriksen, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvaer, Eivind Aarset, Jan Bang, Eric Harland und vielen anderen, die immer wieder auf Danielssons Alben mitwirken.

LIBERETTO IV Musik muss berühren

Lars Danielsson / double bass, cello, piano

Grégory Privat / piano

John Parricelli / guitars

Magnus Öström / drums & percussion

Für Lars Danielsson, den Meister des Wohlklangs an Bass und Cello, liegt die Kraft der Musik in der Melodie. Sie ist der Keim, das Energiezentrum, aus dem sich alles entfaltet. Für diese Spielhaltung steht „Liberetto“ auch zum vierten Mal ein. Danielssons Wortschöpfung wird endgültig zum Synonym seiner Kunst: Steckt darin doch mit „Libretto“ der Verweis auf die abendländische Kunstmusik als Quelle für seine Kompositionen und den ihnen innewohnenden lyrischen, sanglichen Charakter. Dann verbirgt sich darin aber ebenfalls das lateinische Adjektiv „liber“ (frei), das für die Improvisation, für die individuelle Anpassung der Formen und Vorgaben, vor allem aber für das grenzenlose Musikverständnis von Danielsson steht.

„Cloudland" ist das vierte Album von Lars Danielssons Liberetto Ensemble. Seit nunmehr fast einer Dekade steht diese Band für Eleganz, Verve, Drive und musikalische Frische und hat sich als Institution des europäischen Jazz etabliert. „Elegante Lyrik“ und „treffsicherer Groove“ (All About Jazz) verbinden die neuen Kompositionen abermals auf unnachahmlicher Weise.

„Die Band hat sich seit 2012 enorm weiterentwickelt. Wir haben so viel zusammengespielt, dass sich ein blindes Verständnis ergeben hat. So konnten wir das neue Album noch bunter machen, in noch mehr Richtungen gehen“, sagt Danielsson. Einer aus dem bewährten Quartett mit Gitarrist John Parricelli und dem ehemaligen e.s.t.-Schlagzeuger Magnus Öström aber fehlt: Tigran, der Pianist der ersten beiden Alben. Da traf es sich, dass Danielsson auf einen hoch talentierten jungen französischen, von der Übersee-Insel Martinique stammenden Pianisten aufmerksam wurde, der inzwischen ebenfalls ein Mitglied der ACT-Familie ist: Grégory Privat. Danielsson lud ihn zum Spielen ein und fand sich sofort auf einer Wellenlänge. „Er ist eine große Bereicherung. Grégory ist ein begnadeter Geschichtenerzähler am Klavier mit viel rhythmischem Feingespür und er bringt ein kreolisches Element in unsere Musik ein. Wir sind alle sehr glücklich, ihn jetzt dabei zu haben.“